Dazuzugehören, anerkannt zu werden, das ist etwas, wonach die Menschen bei uns durch die Arbeit streben. Nicht alleine um des Geldes willen wird gearbeitet, sondern auch um sich gesellschaftlich nützlich zu machen, um als etwas zu gelten.

Christoph Butterwegge, Armutsforscher

Erwerbsarbeit ist weit mehr als eine Einkommensquelle – sie strukturiert unseren Alltag, ermöglicht soziale Kontakte mit gemeinsamen Zielen und prägt sowohl das Selbstbild als auch den sozialen Status. Darüber hinaus sorgt der Arbeitsplatz für eine regelmäßige Aktivität und bietet im Idealfall eine sinnvolle und erfüllende Tätigkeit. Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes geht also nicht nur das Einkommen verloren, sondern auch wichtige psychologische Funktionen.

Aber Erwerbslosigkeit bedeutet oft noch mehr: Sie geht häufig mit Vorurteilen und gesellschaftlicher Stigmatisierung einher, die tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Menschen haben können. Diese Zuschreibungen beeinflussen nicht nur die Lebenszufriedenheit und Gesundheit, sondern erschweren auch den Zugang zum Gesundheitswesen sowie zu wichtigen Bereichen wie Arbeit und Wohnen.

Das soziale Stigma, das noch heute mit Arbeitslosigkeit verbunden ist, beeinträchtigt Betroffene oft schwer. Der Blick „der anderen“ verändert ihren Blick auf sich selbst und verringert damit auch die Chancen auf eine erneute Beschäftigung. Über Arbeitslose gibt es eine Menge Vorurteile und Klischees: Wer keinen Job hat ist faul, dumm oder hat schlicht keine Lust zu arbeiten. Diese und ähnliche Aussagen tauchen regelmäßig in alltäglichen Gesprächen auf, in den Medien oder in Reden von Politikerinnen und Politikern.

Fachtag „Teilhabe statt Stigmatisierung: Neue Wege im Umgang mit Erwerbslosigkeit“

Das kommunale Programmteam „teamw()rk für Gesundheit und Arbeit“ im Lahn-Dill-Kreis, zu dem auch die WALI gehört, lud zu einem Fachtag ein, der sich diesen Fragen, gesellschaftlichen Ressentiments und Aspekten widmete und beleuchtete, was Stigmatisierung im Kontext von Erwerbslosigkeit bedeutet, welche Hintergründe und Mechanismen damit verbunden sind und wie wir zu einer inklusiveren Gesellschaft beitragen können.

Im ersten Teil des Fachtages erläuterte Dr. René Böhme vom Institut Arbeit und Wirtschaft (iaw) die Hintergründe und Folgen der Stigmatisierung von Menschen im Bürgergeldbezug und stellte Handlungsansätze vor, um diese abzubauen.

Im zweiten Teil des Fachtages wurden verschiedene Workshops angeboten, die positive Beispiele aus der Region präsentierten, um zu zeigen, wie der Abbau von Stigmatisierung und eine Förderung der Teilhabe in der Praxis gelingen kann.

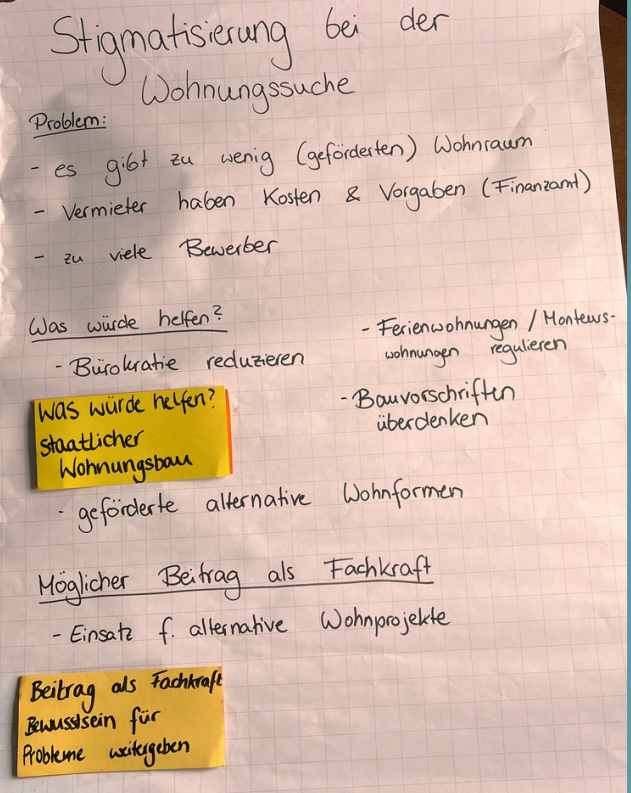

Unsere Kolleginnen vom Gesundheitscafé im Westend – Lena Lemmer, Karin Pietsch und Alexandra Lewis – brachten sich auch mit einem Workshop ein: „Wohnen ist ein Menschenrecht – Erwerbslos und wohnungslos?“. In diesem Workshop wurde Diskriminierung von Bürgergeld-Beziehern bei der Wohnungssuche thematisiert.

Teilnehmende reflektierten die Zusammenhänge zwischen Erwerbslosigkeit und Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und erarbeiten gemeinsam Strategien und Haltungen für einen stigmafreien Umgang. Gleichzeitig wurde nach Wegen gesucht, die reale Vermittlungssituation für die Betroffenen zu verbessern, zu erleichtern und sie zu unterstützen.

Über 60 Interessierte aus den unterschiedlichsten Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Arbeitsförderung, Entscheidungsträgerinnen auf kommunaler Ebene sowie Kooperationspartner und Netzwerkpartnerinnen nahmen an dem Fachtag teil.

Gefördert wurde der Fachtag u.a. auch mit den Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20a SGB V und vom Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB).

Mehr über unsere Gesundheitsförderung und unser sozialpolitisches Engagement und unsere Gemeinwesenarbeit über die Links.